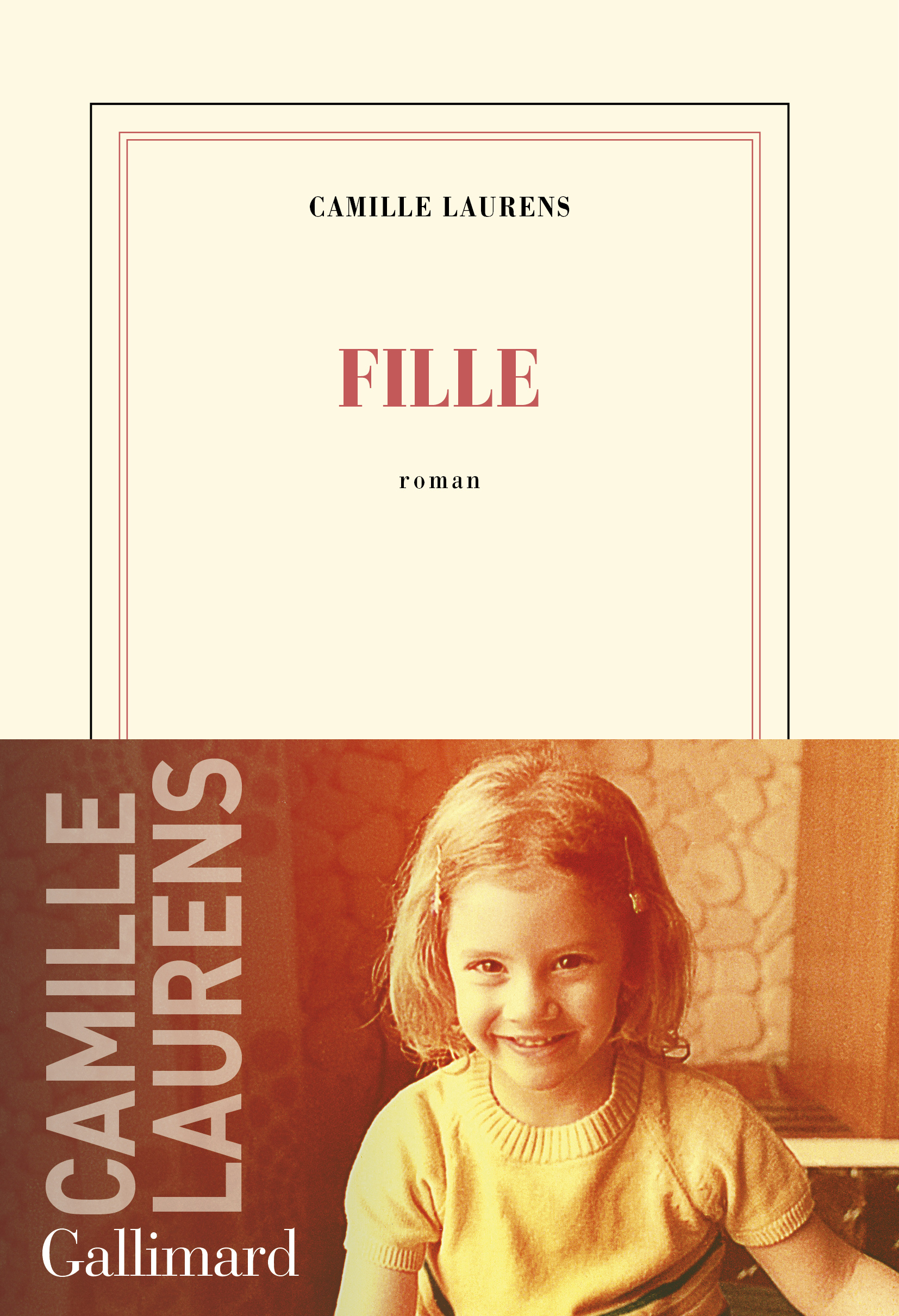

FILLE – Camille Laurens

«On ne dit jamais ça, une fille manquée, vous avez remarqué?»

Aux personnes qui soupirent et lèvent les yeux au ciel : Non, il ne s’agit pas d’un énième roman féministe cherchant à démontrer que les femmes sont des victimes qui ont tout compris et que les hommes sont des monstres qui n’y comprendront jamais rien. Alors… que peut-on encore écrire de nouveau sur le sujet me direz-vous? Tous les mots sont connus, toutes les phrases ont été prononcées et entendues des centaines de fois, si bien que personne n’y prête plus attention. Justement, grâce à la plume subtile de Camille Laurens, l’influence du language sur la condition des genres est enfin mise en lumière.

En grammaire, pourquoi le masculin l’emporte-t-il sur le féminin? Ce n’est que de la grammaire, bien sûr. Mais c’est ce masculin que nous entendons en majorité chaque jour sans y réfléchir.

«On dit: «Sois un homme». On ne dit jamais: «Sois une femme.»

Quel est le féminin de garçon? Garce.

Si de manière générale, personne ne doute de l’importance du choix des mots, l’idée géniale d’analyser son incidence sur la vie des femmes ET des hommes dans un roman est plutôt inédite. Voilà en quoi ce livre est différent: le personnage principal du roman, c’est le language.

Alors, c’est quoi naître «fille»? Comment se construit-on alors qu’on n’est pas garçon? Et en tant que mère, que transmet-on à sa fille par les mots? A contrario, quel impact le silence d’une mère peut-il avoir sur sa fille? Comment être mère?

Début des années 60, Laurence naît «fille» et grandit à Rouen dans une famille bourgeoise ordinaire. Son père est médecin, c’est lui qui sait, sa mère ne travaille pas, et sa soeur porte le prénom ambigu de Claude.

«Vous avez des enfants? demande le monsieur. – Non, dit mon père. J’ai deux filles.»

Camille Laurens nous raconte une époque révolue où la fille doit se taire. Les vilaines histoires sont balayées et cachées sous le tapis. «Il ne faut pas que ça se sache».

Heureusement, les temps ont changé, mais regarder dans le rétroviseur, c’est aussi l’occasion de constater le chemin parcouru et de mieux se situer dans sa propre époque.

«Au collège, elle ment, elle récupère des éléments de langage auprès de sa mère et de Claude, elle dit à ses copines ou prof de sport, d’un air éprouvé: «Je suis indisposée» ou bien «J’ai mal au ventre». Quelquefois le prof s’énerve, «et alors? dit-il à Claude qui a apporté un bulletin de dispense, ça n’a jamais empêché personne de faire du saut en hauteur». «Qu’est-ce qu’il en sait, ce con?» lance sa mère qui, depuis qu’elle travaille, dit beaucoup plus de gros mots et de trucs rigolos. Même Jeannine qui se tord de douleur tous les mois, le prof la traite de «comédienne» et écrit sur son bulletin scolaire : «Absences injustifiées».

Chaque femme se reconnaitra à un moment ou l’autre de sa vie à travers l’histoire de cette héroïne, dont les soixante ans d’existence seront jalonnées par une multitude d’événements.

La découverte des garçons…

«Ils font les malins dans la cour, crient, tirent les nattes des filles, et quoiqu’ils travaillent moins bien, elle remarque qu’ils n’hésitent pas à lever le doigt, à dire une bêtise. Ils sont un peu ridicules avec leur bermuda sur leurs petits mollets gringalets et leurs ricanements, mais ils ne le savent pas. Leur voix mue et part dans les aigus malgré eux (…).»

… l’abus sexuel que l’on tait, le pervers qui ouvre son manteau à la sortie de l’école, devoir se protéger, avoir du retard, donner la vie, désirer librement, souffrir physiquement comme un passage obligé «car la nature, il n’y a que ça de vrai et la douleur c’est naturel».

«Oui, d’accord, dit le cousin de Jeannine qui veut se marier avec elle quand elle sera grande, d’accord vous souffrez. Mais c’est seulement cinq jours par mois. Nous, on est obligés de se raser tous les jours. Et puis nous, on a le service militaire.»

«on baise utile, quoi», raillait Christian, et je lui en voulais de son ironie qui ne tenait aucun compte de ma douleur et s’offensait de ma froideur.»

… la perte d’un nouveau-né, la culpabilité, l’apprentissage de la maternité, prévoir, anticiper, ne plus faire attention à toutes ces phrases misogynes dites «pour rire», se sentir inférieure, apprendre à changer de trottoir, ne pas avoir «accès à» de façon acquise mais devoir l’acquérir…

«L’année de cinquième, M. Renard apprend à coudre aux filles, elles fabriquent des tabliers, des portemanteaux en velours bordés d’un galon, elles tricotent, font des bâtis, des ourlets. (…) Au fond de la salle, les garçons planchent sur des circuits électriques ou des schémas de moteur. En EPS, quand ils jouent au football, les filles font de la poutre, et dans ce cas-là le prof cède la place à sa collègue, (…). Au lancer du poids, les filles doivent atteindre trois mètres, les garçons cinq, c’est comme ça et pas autrement.»

… avoir peur pour sa vie.

«Mais les hommes ont peur aussi, tu sais, ne pas crois pas ça. Sur la peur, on est à égalité. Dès la petite école, on a peur de ne pas être à la hauteur. On doit rester sur ses gardes tout le temps, se bagarrer, ne pas pleurer, impressionner les filles. On a peur de ne pas être courageux, peur d’avoir à se battre pour montrer qui est le plus fort, peur de ne pas l’être. Quand on grandit, on a peur de ne pas bander au moment où il faut, peur de ne pas assurer, peur de se faire humilier.»

«La différence, maman, entre hommes et femmes, tu vois, c’est que les hommes ont peur pour leur honneur, tandis que les femmes, c’est pour leur vie. Le ridicule ne tue pas, la violence, si.»

Ce roman au jeu narratif parfaitement maîtrisé est d’une grande finesse: équilibré, juste, réaliste mais surtout foncièrement optimiste. Il m’a emballée et réjouie. J’ai envie de dire: nous en avions besoin!

Editions Gallimard, août 2020, 240 pages.